El Laberinto de Hawara es uno de los proyectos arquitectónicos más discutidos y misteriosos del antiguo Egipto. Este lugar ha cautivado tanto a investigadores antiguos como modernos debido a las descripciones de sus intrincadas estructuras y a la imposibilidad de identificar y excavar el complejo completo hasta el día de hoy. Con la evidencia arqueológica limitada y el manto de narrativas antiguas, el laberinto representa un enigma multifacético.

Ubicación y contexto arqueológico

El sitio de Hawara se encuentra en el oasis de Fayum, un área que floreció gracias a un sistema hidráulico avanzado durante el reino medio. El faraón Amenemhat III, quien reinó en la dinastía XII, supervisó grandes desarrollos en la infraestructura agrícola y construyó una pirámide en Hawara, cerca de la cual, según múltiples fuentes, se erigió el complejo laberíntico.

El Fayum es un oasis alimentado por el lago Moeris (actual Birket Qarun), fue fundamental para la economía de la época y para el control territorial de la dinastía XII. La agricultura extensiva en esta región permitió no solo la autosuficiencia, sino también el desarrollo de proyectos arquitectónicos como el laberinto y la pirámide de Hawara. La cercanía geográfica de estos dos monumentos sugiere una relación simbólica y funcional en el programa funerario de Amenemhat III, reflejando tanto la autoridad política como la relevancia religiosa del faraón.

|

| Pirámide de Hawara (Amenemhat III, dinastía XII |

|

| Plano del recinto piramidal con la supuesta ubicación del laberinto 👀TEMPLOS, TUMBAS Y PIRAMIDES, |

El simbolismo del laberinto en el antiguo Egipto

En el pensamiento egipcio, el paso al mas allá no era simplemente un tránsito físico, sino un proceso de transformación espiritual y purificación. El laberinto, con su estructura de múltiples cámaras y corredores intrincados, podía simbolizar este viaje arduo y lleno de desafíos que debía superar el alma para alcanzar el renacimiento. Este concepto estaba profundamente arraigado en la cultura funeraria y se refleja en otros monumentos, como las pirámides y las tumbas reales, donde pasillos y cámaras se suceden de manera que recrean un recorrido complejo. En este sentido, el laberinto de Hawara puede verse como una representación arquitectónica del Duat o inframundo egipcio, un lugar donde el alma enfrentaba juicios y obstáculos antes de poder unirse con el dios Osiris en el renacimiento.

Este simbolismo también pudo haber sido una forma de "blindaje" espiritual, donde el diseño confuso de las habitaciones y pasajes servía para desorientar a los intrusos no deseados, sean mortales o entidades espirituales que pudieran interferir en el descanso del faraón.

En este sentido, el laberinto podía haber sido una "puesta en escena" arquitectónica de esta transición. Las cámaras internas habrían representado diferentes etapas de este viaje espiritual, y cada una de ellas podría haber estado destinada a ciertos rituales de purificación, guiados por los sacerdotes, que simbolizaban la superación de las impurezas terrestres y el ascenso del alma hacia la vida eterna.

Los sacerdotes, que conocían los secretos de las escrituras sagradas y los rituales de transición, habrían utilizado las diferentes estancias para realizar ceremonias de protección, invocación y purificación del faraón. Es probable que el complejo de Hawara no estuviera abierto al público común, sino reservado para los rituales de alta liturgia en los que participaban solo los sacerdotes y funcionarios reales, quienes cumplían la función de proteger y guiar el alma del faraón en su viaje hacia el Más Allá.

Función política y social del laberinto

La dinastía XII, y en particular el reinado de Amenemhat III, estuvo marcada por una recentralización del poder y una renovación de la autoridad faraónica. Las reformas administrativas y la centralización de la administración bajo la Dinastía XII fortalecieron al faraón no solo como líder religioso, sino también como cabeza del aparato estatal. En este contexto, la construcción de un laberinto monumental cerca de su pirámide representaba una afirmación de su poder y legitimidad divina, así como una demostración de su capacidad para controlar tanto el mundo terrenal como el espiritual.

Este control sobre el acceso al conocimiento se veía reforzado por la naturaleza casi secreta de la estructura laberíntica, accesible solo a aquellos que el faraón y los sacerdotes designaban como dignos. Así, el laberinto actuaba como una herramienta de control ideológico, permitiendo a la élite faraónica mantener su autoridad sobre el pueblo egipcio, no solo mediante la fuerza militar o administrativa, sino también mediante un aparato simbólico y religioso que enfatizaba su rol como intermediarios divinos.

Lugar de peregrinación

Los complejos funerarios y templos no solo eran lugares sagrados, sino también centros de actividad social y política. Los egipcios realizaban peregrinaciones a los templos y lugares de culto para honrar a sus dioses y a sus gobernantes divinizados. En este sentido, el laberinto podía haber atraído peregrinos que deseaban rendir tributo al faraón divinizado, en este caso a Amenemhat III, y al hacerlo, fortalecer simbólicamente su legitimidad como líder eterno.

Para estos peregrinos, el laberinto habría representado un espacio cargado de significado. La misma estructura laberíntica, que podía ser recorrida de forma simbólica, habría sido una experiencia de purificación y redención. Aunque los visitantes no habrían accedido a las cámaras subterráneas más sagradas, podrían haber realizado rituales en los patios y habitaciones accesibles, experimentando de alguna manera el viaje espiritual que simbolizaba el laberinto.

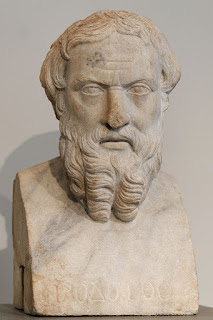

En la actualidad del laberinto no queda prácticamente nada, al menos de su planta superior, pero para conocer su existencia no queda otra forma que acudir a las fuentes clásicas y para ello sobre todo hay que acudir, entre otros, a los testimonios más relevantes como son los de Heródoto y Estrabón.

El relato de Heródoto

Su relato en Historias (Libro II, 148) proporciona una visión única no solo sobre la arquitectura monumental egipcia, sino también sobre cómo los griegos percibían estas maravillas. Al analizar en profundidad lo que escribió Heródoto sobre el laberinto, encontramos elementos de admiración, sorpresa y un intento de comprender la magnitud de la obra en comparación con otros monumentos egipcios.

Heródoto describe el laberinto como una construcción colosal, única en el mundo conocido, superando incluso a las pirámides en términos de complejidad y grandeza. Su relato menciona la existencia de aproximadamente 3,000 habitaciones (o "estancias") organizadas en dos niveles. La estructura incluía, según él, tanto cámaras subterráneas como habitaciones en la superficie, todas ellas distribuidas alrededor de doce patios, cada uno alineado hacia el norte y el sur.

Los doce patios parecían estar dispuestos de manera simétrica, algo que era muy común en la arquitectura monumental egipcia. Cada uno estaba rodeado por una serie de cámaras y pasadizos que se comunicaban entre sí de manera laberíntica. Este diseño, basado en la simetría y la repetición de elementos arquitectónicos, no solo habría tenido una función estética, sino que podría haber sido intencionalmente confuso para quien recorriera el complejo. La mención de "cámaras en la superficie y otras subterráneas" sugiere que el laberinto no era solo una estructura en la que se accedía a nivel de tierra, sino que poseía espacios subterráneos, probablemente accesibles mediante pasadizos o escaleras escondidas.

La cantidad de cámaras subterráneas que describe Heródoto —posiblemente destinadas a entierros o almacenamiento de objetos sagrados y funerarios— es especialmente significativa y afirma el sentido de como veían el viaje la mas allá pues estos espacios subterráneos, como se ha explicado antes tenían un simbolismo funerario y ritual importante en la arquitectura egipcia, como se observa en las mastabas pirámides y tumbas.

Heródoto afirma con rotundidad que el laberinto de Hawara "superaba en maravilla a las pirámides". Esta afirmación es sorprendente, considerando que las pirámides de Guiza eran en su época la mayor hazaña arquitectónica más imponentes del mundo antiguo. Para entender este comentario, es importante considerar no solo la escala física del laberinto, sino también su complejidad organizativa y funcional, que en muchos sentidos sería más desafiante de comprender para los griegos que la simple monumentalidad de las pirámides.

Las pirámides se caracterizan por su geometría precisa y su simbolismo simple y monumental, mientras que el laberinto añadía una dimensión de misterio y confusión. En comparación, la disposición de las pirámides es clara y comprensible, mientras que el laberinto, con sus miles de habitaciones y patios interconectados, habría parecido una hazaña tanto técnica como conceptual. Al explorar el laberinto, los visitantes griegos como Heródoto quizás sentían una sensación de maravilla que las pirámides, aunque impresionantes, no lograban provocar de igual forma debido a su diseño simple y directo.

La interpretación de Heródoto, entre la realidad y la exageración

Existen varias hipótesis sobre la precisión de la descripción de Heródoto. Algunos estudiosos sugieren que sus observaciones podrían estar influenciadas por las narraciones orales o la visión casi mítica de Egipto que tenían los griegos. La falta de detalles arquitectónicos en el relato sugiere que Heródoto pudo haber dependido parcialmente de las historias que escuchó, lo cual no era inusual para los escritores de su época. Por otro lado, algunos investigadores consideran que su relato podría estar exagerado debido al asombro que causó en él la arquitectura egipcia, especialmente por la complejidad que los griegos no solían ver en sus propios edificios.

Algunos arqueólogos sostienen que el número de cámaras y patios mencionado pudo haber sido una hipérbole. La cifra de "3,000 cámaras" podría haber sido una forma de expresar la vastedad y complejidad del lugar más que una medición precisa. Este tipo de exageración era común en las descripciones antiguas y formaba parte de una tradición literaria que valoraba la hipérbole para transmitir la grandeza de un lugar asombroso.

El testimonio de Estrabón.

Estrabón, en su obra Geografía (Libro XVII, 1.37), retoma el enigma del laberinto de Hawara varios siglos después de Heródoto. Aunque ofrece un relato menos detallado, su testimonio es valioso para entender la evolución de este complejo monumental a lo largo del tiempo. Su descripción revela que el laberinto ya estaba en ruinas en el siglo I a.C., lo que sugiere que para su época la estructura había perdido gran parte de su esplendor original y ya no se utilizaba activamente en las funciones religiosas o ceremoniales para las que probablemente fue construido. Sin embargo, confirma varios detalles proporcionados por Heródoto, lo cual es relevante para verificar ciertos aspectos del laberinto, sobre todo su simbología y su función original.

Estrabón visitó Egipto durante la campaña militar del emperador romano Augusto, y su descripción es una de las últimas fuentes antiguas que menciona el laberinto de Hawara. En su Geografía, describe el complejo como una construcción en ruinas, en contraste con la maravilla arquitectónica que Heródoto había narrado siglos antes. Aunque Estrabón confirma algunos aspectos de la disposición laberíntica, las ruinas le impidieron observar en detalle la totalidad de la estructura y limitan su relato principalmente a lo que quedaba visible en superficie. Según su descripción, aún eran reconocibles ciertos elementos arquitectónicos, pero estaban ya en un estado de deterioro que dificultaba la apreciación de la grandiosidad que había maravillado a Heródoto.

Tal deterioro que describe Estrabón, puede explicarse por una combinación de factores naturales y humanos. Por un lado, la proximidad del complejo al desierto habría expuesto las estructuras a erosión constante por el viento y la arena, que lentamente desgasta las construcciones de piedra y ladrillo sin mantenimiento regular. Además, la fluctuación del nivel del agua del cercano lago Moeris pudo haber debilitado las fundaciones ya que las infiltraciones de agua subterránea afectan la estabilidad de los materiales constructivos.

Por otro lado, es probable que el saqueo y la reutilización de materiales hayan contribuido al colapso del laberinto. Durante las épocas tardías del reino nuevo y luego en los períodos griego y romano era común reutilizar bloques y columnas de monumentos antiguos para construir nuevas estructuras debido al costo y la dificultad de transportar grandes bloques de piedra.

En su relato, Estrabón destaca la complejidad de las ruinas y la dificultad para orientarse en lo que quedaba de los patios y corredores, lo que sugiere que, a pesar de su estado, el diseño laberíntico aún podía percibirse. Esto sugiere que el simbolismo y el poder del laberinto persistían, incluso cuando ya no cumplía su función original. La estructura misma, aunque destruida, era un testimonio físico de la sofisticación arquitectónica y espiritual de la Dinastía XII.

No hay comentarios:

Publicar un comentario